Qualitiesのローンチから1年と2ヶ月が経過。これまで多くの「九州のいいヒト、いいコト、いいシゴト」への取材を通して、数々の九州のプレイヤーに出会ってきました。中でも、この“九州”という単位に人一倍こだわり、可能性を見出しているのが、株式会社一平HD社長の村岡浩司さんです。

九州への思いが募るあまり、『九州バカ』と題した著書まで上梓し、一部では「九州国王」というあだ名で呼ばれはじめている村岡さん。今回は、そんな村岡さんとQualities編集長の日野昌暢が、改めて九州の未来予想図を語り合います。

村岡浩司

むらおか こうじ。1970年、宮崎県宮崎市の老舗寿司屋「一平寿し」の次男として生まれる。市内の高校を卒業後、アメリカ・コロラド州の大学へ進学。在学中に現地で学生起業するも、98年に廃業。同年、家業を継ぐために宮崎へ戻り、寿司職人の道へ。12年には九州の素材だけで作った「九州パンケーキ」を開発。19年、「世界があこがれる九州をつくる」を経営理念に掲げる株式会社一平ホールディングスを設立し、代表取締役社長に就任。現在も九州の地域資源を生かした「KYUSHU ISLANDブランド」のビジネス展開に尽力する。

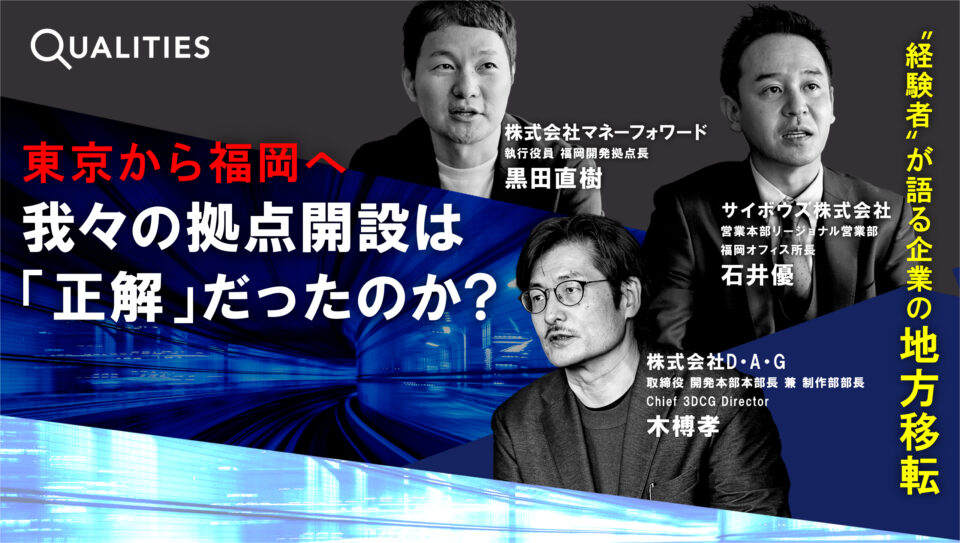

地球上に「九州」が存在していないという事実

日野 「村岡さんは以前から、九州を一つの広域経済圏として捉える『ONE KYUSHU』という概念を提唱していますよね。そもそも、村岡さんがそう唱え始めたのはいつ頃のことで、なぜそう考え始めたのですか?」

村岡 「僕が『ONE KYUSHU』を合言葉にし始めたのは、確か3~4年前くらいからだったと思います。理由はシンプル。九州という地名が世界地図に存在しないことに気づいたからです」

村岡 「もちろん、地域システムとしての九州は、日本人なら誰でも知っているでしょう。でも、海外から見るとどうでしょうか? 地球儀に北海道、京都、広島は書いてあっても、九州とは書いていないですよね」

日野 「確かに。それに、海外の方には北海道や京都は馴染みがあるかもしれませんが、九州を知っている人は少ないと思います」

村岡 「それなんですよ。知られていないということは、存在していないに等しい。たとえばドイツのバイエルン州は九州と同じくらいの人口規模だけれども、世界からの認知度がまったく違う。バイエルンの存在を知っている人は多いが、九州を知っている人はごくわずかです」

日野 「バイエルンは、ドイツ最大の州であり、州都のミュンヘンも国際都市。世界的に有名なサッカーチームの存在も知名度への影響はあるでしょうね。同じくらいの規模の地域でも、差が生まれてしまっている現実と向き合わなければ、前には進めないということですね」

村岡 「そう思います。九州がこれだけの規模を持ちながらも対外的に存在感を示すことができていないのは、地域アイデンティティを統一することを、やってこなかったからだと思っています。行政区という目に見えない壁で分断されてしまい、皆が県や市町村と行った単位で物事を考えてしまっているから、『九州』という存在感が生まれない。まず九州という概念からみんなでシェアしていく必要があります。それに、その中で特に福岡の役割は、改めて問われると思います」

日野 「福岡市の高島宗一郎市長も、『グローバルマーケットで魅力をアピールするためには1,000万人規模で1つにならないと弱くなってしまうから、九州を1つの単位で考えることが大事』といったこともおっしゃっていました。その九州の首都、キャピタルとしての福岡と捉えるならば、その役回り次第で、村岡さんがおっしゃった“分断”問題も解決するかもしれません」

村岡 「その通りで、僕が考えるキャピタルとしての福岡が持つべき役割というのは、たとえば観光分野でいえば“送客機能”です。今、九州にやってくる人の半数近くは、福岡を経由して、九州の各地へと入っていきます。それならば、福岡は九州に入った人をどんどんほかのエリアに送り込む、送客システムのハブにならなければならないはずです」

日野 「そのためには、福岡の人たちはもっと九州各地のことを知らないといけないですね」

村岡 「福岡は州都ともいえるリージョンハブ。全体最適無くして足元の経済は成り立ちませんので、福岡は九州地域全体の活性化を政策に盛り込むべきだと考えます。この考え方は、県という単位でも当てはまります。例えば宮崎県ならば同じ役割を宮崎市が担って、都城市や延岡市、その他の地域へ人を送り込めば広域流動性が生まれる。いつまでも小さな自治体単位で限られたリソースの奪い合いをしていてはもったいないし、経済活動も見えない壁に断絶され続け、分断が続くことになると思います」

日野 「顧客を囲い込むのではなく、広域の価値を強くすることが、全体を強くして、自分たちにも返ってくるということを理解して行動するということですね」

多様性というポテンシャルを持つ島、九州

日野 「長らく『九州』という単位にこだわり続けてこられましたが、村岡さんにとって九州の特徴とはどのようなものだと捉えていますか?」

村岡 「僕はズバリ、多様性だと思っています。海に囲まれつつ山岳地帯も多い、自然に恵まれていて、それぞれに気候、文化風俗、産業などが大きく異なるまちがある。その個性が集まった多様性こそ、九州の特徴でしょう」

日野 「僕も日本全国を回っていますが、なんと言ったらいいかわからないけど、他の土地とは違い特別な“土地の強さ”、それぞれ違う個性を放っていると感じるんですよね。豊かさの多様性こそが九州の価値だとして、総合的にブランディングしていくことが大切だということですね」

村岡 「そうです。その多様性という特徴を、九州の一つの大きなブランドとして共有してこなかったから、なんとなく一括りにして僕らは『九州』という言葉を内向きに使い続けてしまっているんだと思います」

日野 「その多様性をベースに、九州をブランディングする上で『アイランド(島)』という言葉を村岡さんは使われていますよね。つまり九州は『島』なのである――今、価値化されていない九州という塊を一つと捉える意識を作るために、シンプルでいいアイデアだなと思います」

村岡 「アイランド構想は、外に向けた広域経済圏の私たちなりのリブランディングです。火山があって、カルデラがあって、海に囲まれている。その情景を思い浮かべると、九州は『アイランド』と表現するのがピタリとハマると思いました。未だに九州が地図上に存在していない今だからこそ、自由にブランディングできるチャンスだとも思っています」

日野 「九州を一つの島と捉えてみよう、という投げかけが、今はそう思って生活しているわけではない九州の人にも、新たな仲間、新たな可能性に気づきを与えるきっかけになるといいですね」

村岡 「そうなんです。世界から九州を見つけてもらうためには、まずは九州の中で暮らす人々にこのコンセプトを届けて、使ってもらうべきと、僕は考えています。僕は、宮崎市内を流れる大淀川沿いに実家の寿司屋があって、そこ一帯が僕の一番身近な“世界”なんです。きっとそれはみんな同じで、自分が守っていきたいと思える場所は、やはり自分の“世界”だと思います。

話は飛びますが、かつての竹下登内閣時代、政権が『ふるさと創生事業』として全国3000超の市町村に一律1億円を交付しましたよね。おまけに、その使い道は自由。賛否両論の事業でしたが、僕はあれには間違いじゃないコンセプトが含まれていると思っていて」

日野 「どういうことですか?」

村岡 「あの事業は、一つひとつのまちが豊かになれば、その総和として日本がさらに元気になるという“One for All”な、地域に閉じた思想設計の上で生まれたものでした。財源も豊かで人口も増えていた、成長途上の日本だからできたこと。もちろん、その後の国の行末を読み切れなかった前世代の責任は大きいとは思いますが」

日野 「国から一律にもらったお金でやること自体がどうかとか、あのお金がどう使われてしまったのか、というところに問題はあったのだと思いますが、“One for All”というコンセプトそのものは、今の時代にあった形で考えてみていいことですよね。事実、それぞれのローカルの元気の積み重なりをそれぞれが作らないと、中央ももう持たないですから」

村岡 「そうなんです。当時の政策は今となっては考えられないこと。だから、今こそ世界と戦える資産と規模を持つリージョンとしての九州アイランドという広域経済圏でまとまり、今度は“All for One”な概念を改めて持たなければならないと思っています」

日野 「第一段階として、地域の人で意識を変えることは重要ですよね。九州全体のインターナルコミュニケーションという意味でも、まずは九州人向けに九州のブランディングをしていくと。一方、九州の“外の人”に向けて価値を届けようとなった場合、どのような人をイメージすべきでしょうか」

村岡 「今までの日本の地方産業は、東京をはじめとした大都市圏に『どう買ってもらうか』を考えてきましたが、これからは世界に九州の価値を届けることを考えていきたい。福岡から同心円上には、世界最大規模の経済都市圏がありますね。そういう意味では、東京も市場の一つにしかすぎません。九州をアイランド経済圏と捉えれば、価値軸の設計もやりやすいと思います」

日野 「北京、上海、香港、ソウル、シンガポール、ジャカルタ……アジアだけでなく、欧米の市場もターゲットになるでしょうか?」

村岡 「なると思います。例えば、欧米では環境問題が最も大きな関心事で、ビジネスにおいてもソーシャルグッド、サステナブルという文脈は無視できません。九州と比較されることも多いオランダのアムステルダムでは2050年までに循環型経済都市構想『サーキュラー・シティ』を達成するという目標を掲げ世界から注目を集めています。都市戦略は産業全体にも影響を与えます。

こうしたサーキュラー先進国では、今や店先に並んでいる商品の原材料のほとんどはサステナブルなものに切り替わっています。包材ひとつとってもそう。

従来の国内市場で売るなら、これまでのような廃棄型のプラスチックのケースでもいいかもしれないけど、世界を目指すのであれば、『自分だけが良ければ』という内向きなルールは通用しない時代です。もはやそのようなものは受け入れられません。九州にある、世界に誇れるものたちのポテンシャルで、ヨーロッパのサーキュラーエコノミー先進国などに対して質が高く、また地球環境や人権にも配慮したサステナブルな商品として受け入れられるものを作っていくこともイメージしています」

九州全県から農業原料を集めてつくった「九州パンケーキミックス」は海外でも高い人気を誇る

村岡 「無理に東京を向く必要はないんです。それに、刻一刻と地球環境は悪化していて、かつ地球上の人々の感覚は変わっているのだから、地球単位でビジネスの舵も切らないといけないと感じています。いわんや県域で区切ってビジネスをしよう、なんて時代ではないし、行政と組んでがんじがらめになって(商売が)前に進めないなんて嘆いているのなんて馬鹿げています」

日野 「そうですね。必要な未来に繋がる本質的な価値を生み出すためには、行政区域にとらわれている場合ではなく、連携できる経済圏の中で俯瞰的に価値を再編集する視点が大事だと思いますね」

村岡 「その通りで、地元の窮屈なローカルルール、しきたり、しがらみは僕らの世代で断ち切らなければならないと思っています。周りを気にしすぎて、やりたいことができなくなってしまうことはよくあることです」

村岡 「事業だけではなく、地域活動でも“見えない壁”は存在しますよね。たとえば昨年の熊本県人吉市の豪雨災害時、コロナ禍であったため、民間人は県境を跨いだ移動ができず、復旧ボランティアの初動が取れなかったのは記憶に新しいです。あの時、隣県や町との『地域防災協定』がどう発動されたのか、十分に検証されるべきだと思います。コロナ禍であるという前提はあったにせよ、生活再建の要である初動のタイミングにおいてさえ『県境』という見えない壁を誰がどのタイミングで壊すかという課題が残りました」

日野 「考えさせられますね。もっとも災害時の活動、その他条例の改正や規制緩和など、行政にしかできないこともありますから、行政との連携をうまく作ってやるべき部分はもちろんあります。ですが、民間でやり切れることなら、自分たちの力でやってしまった方がいいことも多いし、何を大切にするか、誰に届けるかという価値観も、誰かに委ねるのではなく、自分たちで決めてしまった方がいいことが多いと僕も思っています」

「Think Globally. Act Locally.」を、今こそアップデートしよう

日野 「村岡さんのお話を聞いていると、ローカルという言葉の定義も今後変わってくるかもしれないと感じます」

村岡 「『Think Globally. Act Locally.』という言葉があります。『地球規模で考え、足元から行動せよ』という意味で、環境問題や地方創生の現場でよく使われる概念です。でも、先ほどの『地域のビジネスを地球規模で舵を切っていく』という考えや、『九州』という単位で物事を進めていくという考えに立つならば、僕は『Think Locally. Act Regionally. Leverage Globally.』だと思っていて」

日野 「つまり『地域を起点に考え、リージョン単位で行動し、グローバルにレバレッジをかけていく』ということですね」

村岡 「ええ。『Think Globally. Act Locally.』という1970年代に生まれた概念がインターネットの普及と共に広がったように、国際間のビジネスルールが整い、SNSが普及して情報格差も無くなった今、“壁を溶かす、乗り越える”という考えがさらに広まっていくように感じます。SNS上では、面白い情報はすぐに拡散され、発信者の国籍は問わない。『Act』の内容が面白ければ、誰にでも届く時代ですから」

日野 「そうですね。ただ、我々のようなおじさんと若い人は同じSNSをやっていても交わることがあまりない(苦笑)。というかそもそもFacebookかInstagramか、もしくはTik Tokなのか、棲み着いてる“世界”が違いますよね。そういう現実もある中で、じゃあローカルで活躍している30代、40代の(若者とは言えない)プレイヤーが、どうやって若い人たちに言葉や思いを届けるかは、ちゃんと考えた方がいいと思うんです」

村岡 「どういう意味です?」

日野 「端的に言うと、発信する際に『タグ付け』をしていった方がいい。今の若者って、相手をしらけさせたくないから、迂闊に自分の話もしないし、空気を読んでいたいから、新しい世界に飛び込めない傾向が強い。だから、彼らが飛び込んできやすいよう、地域の議論や活動に『参加していいんだ』と思えるように旗を立てないといけない。『この人は自分と同じ価値観の人なんだ』『この人はこんな考えの人なんだ』と判別ができると、若者もアプローチしやすいはずなんです」

村岡 「確かにそうですよね。『地方創生』みたいな言葉も、タグがちゃんと付けられていなくて、その言葉だけが走っていましたよね。きっと若者も、どうアプローチすればいいか分からなかったから、議論に入りづらかったのかもしれません」

「利より義」で繋がっていくことで、新たな可能性が生まれる

日野 「九州のポテンシャル、それを生かし発信するにはどの方向を向くべきか、そしてこれからのローカルの考え方について語り合ってきました。最後に、現在進行形で村岡さんが取り組んでいることについてもお聞かせいただけますか」

村岡 「今、僕らは『KYUSHU ISLAND(九州アイランド)』プロジェクトと銘打ち、九州のものづくり企業で集まる共同体を作り、世界に挑戦する共創型のマーケティンググループを作っています。ローンチして1カ月半で、Facebookの非公開グループには100を超える企業が集まっていて、問い合わせも絶えません。これからはこの共同体から生まれる商品を、クラウドファンディングのMakuakeでサポーターを募りながら、世界へと売り出していこうと考えています」

日野 「なるほど。自分たちの利益だけを追求するのではなく、人と人とをどんどん繋げていくことで、化学反応が生まれる――村岡さんのプロジェクトから、そんな可能性を感じます」

村岡 「日本人が持っている、古来からの『利よりも義』という精神性に立ち返る時が来ているんだと思います。これまでは『こういうビジネスモデルがあって僕はこれだけ儲かるし、君もこれだけ儲かる。だから一緒にやりましょう』というスキームでしか話ができませんでした。でも、今大事なのは『WHY』。なぜあなたと一緒に仕事がしたいのか。なぜ君と握手がしたいのか。その『WHY』に立ち返り、共感し合うからこそ生まれる経済があるはずなんです」

日野 「そういう意味では、人と人との繋がりを作る場として、僕らが手がけているメディアも役割を担いたいと思っています。Qualitiesの取材を通じて、いろいろな人にお会いして、皆さんの軌跡や思想、そしてこれから歩んでいこうとしている道筋を記事にしてきました。Qualitiesに載った人々が、このメディアを通してつながり、九州という舞台で交差していくのであれば、僕らがやっていることの意義も大きいと感じます」

村岡 「僕はQualitiesのことを、九州の小さな存在にもスポットを当て続けているローカルメディアだと思っていて。1年間で70の人にスポットを当てたのであれば、それが何年も続けば、スポットライトが当たる人は300、500と増えていくわけですよね。すると、長年かけて作られてきた社会システムの壁を超えて、メディアを介して人と人とが混ざり合っていくことになる」

日野 「人と人とが混ざり合っていく……まさに僕たちがメディア運営を通じて掲げている目的のひとつでもあります。『こんな人がいるんだ、こんなことを考えてるんだ』と気づいていただき、『だったら日野に連絡してみよう』という相談があれば、どんどんしてほしいと思います。

また現在の状況を考えるとすぐは難しいかもしれませんが、いずれはQualitiesに登場した人がリアルで集まる場を設けたいと考えています。そこで、人と人が繋がって、また何かが生まれる。きっと九州は、そうした温度のある『関わり』を重ねていくことで、もっともっと面白い場所になっていくと思います」

取材後記

担当・田代 くるみ(Qurumu)

「どうしてそんなに九州を愛せるんだろう」。

村岡さんの話をお聞きしているといつもそう感じます。でも、村岡さんの言葉の数々が胸にすとんと落ちると「なんて九州って面白い土地なんだ!」とワクワクしてしまう。

「多様性」というキーワードを持つ九州は、世界の“大事なもの”がアップデートされつつある今こそ、新しい希望が生まれる火種があちこちに埋まった場所なのかもしれません。

取材・文 田代 くるみ(Qurumu)