世界的ピアニスト、マルタ・アルゲリッチ、別府に降臨

アルゼンチン出身のピアニスト、マルタ・アルゲリッチは、「鍵盤の女王」の異名を持つクラシック音楽史上最高峰の、偉大なピアニストである。80歳を超えてもなお第一線で活躍し、トップに君臨し続ける姿は奇跡とも称されている。

世界中のクラシックファンがその演奏に魂を揺さぶられ、コンサートの開催を熱望するアルゲリッチが毎年、別府にやって来る。日本の、東京でもない大分県の片田舎に、彼女の名を冠した国際的な音楽祭があるのだ。

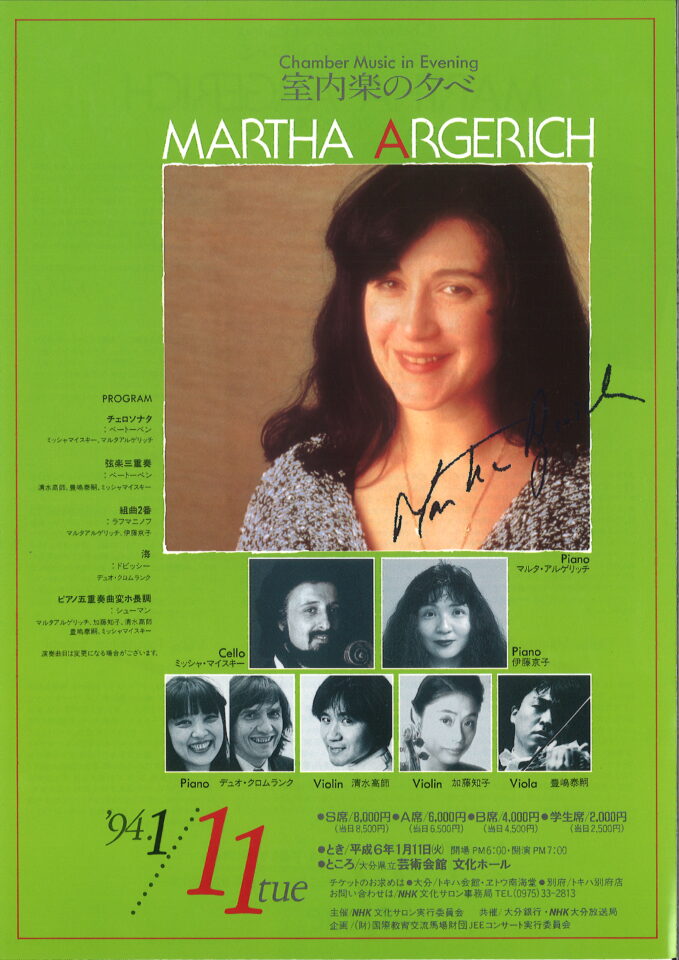

〈▲ 1941年、アルゼンチン・ブエノスアイレス出身のピアニスト。1996年に別府アルゲリッチ音楽祭の総監督に就任した (C)脇屋 伸光〉

今年23回を数える「別府アルゲリッチ音楽祭」は、プレ公演などを経て1998年に産声を上げた。以来、アルゲリッチ本人はもちろんのこと世界的なアーティストが素晴らしい音楽を届けに、別府を訪れる。

なぜ、このような世界的な音楽祭を別府で実現することができたのか。そもそも世界のアルゲリッチが、どうしてこの地で演奏をすることになったのか。“キャンセル魔”として知られる気まぐれの天才ピアニストがなぜ20年以上も、音楽祭を続けているのか――そこには、長年アルゲリッチとの親交を温めてきた別府在住のピアニスト、伊藤京子の存在がある。

〈▲ 演奏をする伊藤氏 (C)脇屋 伸光〉

伊藤京子

いとう・きょうこ/福岡県北九州市生まれ。3歳でピアノに出会い、1974 年東京藝術大学音楽部ピアノ科を卒業後ドイツへ留学。フランクフルト音楽大学卒業。ピアニストとして1978年に本格デビューを果たす。国内外で活躍するなか両親の移住を機に大分県別府市と縁を持ち、ピアニスト活動の傍ら別府市の音楽文化の発信の手助けを始める。盟友マルタ・アルゲリッチと共に立ち上げた「別府アルゲリッチ音楽祭」は現在、長野県「セイジ・オザワ松本フェスティバル」、北海道「パシフィック・ミュージック・フェスティバル札幌」と共に、日本三大国際音楽祭として評されている。 公益財団法人アルゲリッチ芸術文化振興財団副理事長、別府アルゲリッチ音楽祭総合プロデューサー、しいきアルゲリッチハウスプロデューサー

世界が認める、天武の才を持つ音楽家の凄まじさ

北九州で生まれ、3歳からピアノの道を歩んでいた少女がアルゲリッチを知ることになったのは、小学6年生の時。ラジオから流れる、ショパンコンクールで1位を獲得したアルゲリッチの演奏に衝撃を受けたことがきっかけだった。

「彼女が世に出て来るまで、女性音楽家には“女流”という肩書きが付きました。男性音楽家のダイナミックな音楽に対し、女性の繊細さが特長としてあったからかもしれません。しかしアルゲリッチは、女流という枠をいとも容易く超えた、ダイナミズムと繊細さの両方を持ち合わせた稀有な存在です。私はその日以来、アルゲリッチが憧れの存在となったのです」

もうすぐ82歳になるアルゲリッチだが、現役のピアニストであることはもちろん、いまだ進化し続けていると伊藤氏は語る。

「彼女は才能に溺れることなく努力し続け、現状に満足せず、進化したいという強い思いを持ち続ける姿勢が素晴らしいと思います。本人曰く、ピアニストを職業だと思ったことは一度もなく、『私は好きだからやっているだけ』と言い切ります。まさに音楽をするために生まれてきた天性の人。何よりも音楽が好きだから探求できるのだと思いますし、その純粋さに魅力を感じます」

思いがけない、“一生モノ”の運命的な出会い

東京藝術大学卒業後にドイツへと留学をすることになった伊藤氏。その留学先で、彼女は憧れ続けてきた音楽家と、運命とも言える出会いを果たす。

「留学中にお世話になったヴァイオリニストの稲垣悠子さんのお宅で、偶然アルゲリッチの友人と出会いました。私が彼女のファンであることを伝えると、紹介状を書いてくれて。その紹介状を持って、後日、ミュンヘンで開催されたアルゲリッチのコンサートへと行ったんです。

会場に着いた私は、大変緊張していたのを覚えています。意を決してバックステージへ、紹介状を握りしめて入ったのですが、その時偶然アルゲリッチと目が合ったのです。そして “おかっぱ頭の日本人”の私に、アルゲリッチは話しかけてくれたんです」

伊藤氏はおもむろに紹介状をアルゲリッチに渡した。高鳴る鼓動が聞こえてしまうのではないかと、やきもきしながら反応を待つ。

「紹介状を読んだ彼女は、その日のうちに食事に誘ってくれました。そして翌日には私のピアノを聴いてもらい、さらにその翌日には彼女がうちに来てくれた…それはそれは、一生忘れられない、夢のような3日間でした」

この不思議な縁から始まった物語も、もう45年以上続いている。

〈▲ 演奏旅行の車中にてアルゲリッチと。会話はドイツ語だったが、今では英語を共通言語に〉

初対面から意気投合したふたりだが、伊藤氏はアルゲリッチについて「現在はだいぶ丸くなったが、当時は神経質で気難しい人という印象だった」と語る。

「天才というものは、こうも神経質なんだと当時は感じていました。彼女は、日本とは地球の裏側であるアルゼンチン出身なのでカルチャーも違うし、私自身、戸惑うことも多かったんです。考え方などいろんなことが真逆。でも、だからこそなのかもしれませんが、興味が尽きません」

そんな「気難しい人」が20年後に、自分の名前を冠した音楽祭を日本で開くことになる。アルゲリッチも伊藤氏も、そんな未来が来るなんて、このときは思ってもみなかっただろう。

地方文化が成熟しない日本という国

ドイツ留学中に伊藤氏が感じたことは、ヨーロッパではクラシック音楽をはじめとする芸術・文化が社会に溶け込み、市民もその重要性を理解し、大切にしているということ。どんな地域にもシビックプライドが根付いており、そこにしっかり文化や伝統が紐付いていた。

ドイツは地方都市であっても文化や芸術があり、それを生業とする芸術家も活動する場があった。そこには日本とは違う、文化的な“厚み”があったのだ。

「留学から帰国後、演奏家としての活動を始める際に、活動拠点は東京ではなく、自分の故郷である九州を中心に、と考えていたんです。でも恩人でもあった音楽評論家の野村光一先生から、『東京で認められなかったら活動は無理』と言われ断念して、東京の音楽事務所に所属することにしました。

今も基本は同じですけど、当時はなおさら地方で文化的な活動をすることは困難だったんです。それが地方の現実でした」

当時のクラシック音楽界を取り巻く問題は、地域間格差だけではなかった。

日本では女性奏者が圧倒的に多く、クラシック音楽界を開かれたものにしようとするあまり、女性の演奏家は容姿がことさらフィーチャーされ、枕詞に「美人」とつけられることもしばしば。“芸能界風”になる初期だったようにも感じたという。

「音楽雑誌のインタビューでもファッションについて聞かれるなど、音楽や演奏と関係ない質問も少なくありませんでした。音楽事務所としても名前を知ってもらうために仕方ないという事情があったと思います」

演奏家が置かれる環境についての課題はさらに他にもあった。

演奏家として活躍するにはコンクールで入賞し、注目を集めなければならない。しかし次年度には新しい入賞者が現れ、すぐ話題に上らなくなる。生涯勉強を続け、永続的に活躍することが大切な演奏家にとって、支援の薄い日本は恵まれた環境ではなかった。伊藤氏は、演奏家として長く活躍できる環境づくり、そして聴衆側の理解も必要だと身をもって感じていた。

個人的には周囲からの援助など恵まれた環境ではあったが、音楽家としてどのように生きていくか悩む時期でもあった。ちょうどその頃、母親の友人が立ち上げた国際教育交流馬場財団から、音楽家人材育成事業としてスタートする「JEEコンサート」の企画委員として声がかかった。

「聴衆と演奏家、双方の成長」を理念に掲げたこのコンサートは、まさに伊藤氏が求めていたものだったのだ。

「コンサートを企画するにあたり、演奏家として長く活躍できる環境づくりができないかとアルゲリッチに相談しました。同じように、演奏家が置かれた環境について憂慮していた彼女は、親身になって一緒に考えてくれました。そして、聴衆と演奏家が互いに成長できる、演奏家目線の独自のコンサートを開き、日本のクラシック音楽界の環境とは違うものができるかもしれないと思ったのです。この新たな試みの提案に教育財団も賛同してくれて、商業的ではないスタイルのJEEコンサートがスタートしました」

国際文化発信拠点を目指す別府市

〈▲ 1994年1月に行われた、「室内楽の夕べ」のポスター〉

演奏家が企画し、聴衆にも理解しやすい構成のJEEコンサートを続けるうちに、「ぜひ、アルゲリッチにも出演をお願いしてみよう」という声が上がった。そして1994年1月、ついに「室内楽の夕べ」というタイトルでコンサートが実現。伊藤氏はアルゲリッチと一緒に、東京、京都、山口の3都府県でコンサートツアーを行うことになった。

この時、伊藤氏と仕事で関わりのあった当時のNHK大分放送局の局長がその情報を聞きつけ、「アルゲリッチが山口まで来るのなら、大分にも呼びましょう!」と音頭を取ってくれた。そこから大分のさまざまな人の尽力があり、初めてアルゲリッチが大分にやって来ることになったのだ。

このことが、後の別府アルゲリッチ音楽祭が始まるきっかけにつながる。

「ちょうどこの時、当時の別府市長だった中村太郎さんから、『別府市にビーコンプラザという施設を作って別府から世界発信をしたいので、ぜひ力を貸してほしい』と相談されました。私は『本気で世界発信を実現するなら、世界的な人でないと』と考え、思い切ってアルゲリッチに依頼したんです」

別府市は昭和25年から国際観光温泉文化都市に指定されている。今でこそAPU立命館アジア太平洋大学の開設をきっかけに国際色豊かな街になったが、当時の別府は指定都市の割に国際的なものが見当たらず、ごく田舎の温泉町だった。そこに国際的なものを求めた中村市長の考えに賛同した伊藤氏は、大分市でコンサートを行うアルゲリッチに中村市長を引き合わせた。

JEEコンサートの立ち上げなど、伊藤氏との教育財団の活動を通じて、日本のクラシック音楽界のバックグラウンドを理解していたアルゲリッチ。花束を持って楽屋に訪れた中村市長が話を持ちかけると、「Yes,OK!」と協力を快諾し、周りの関係者を驚愕させたのだった。

「所属事務所を通さず、友人間で直接、世界的なスターから出演の約束を取り付けるなど、日本の音楽業界において、非常にあり得ないことを勝手にしてしまったので、相当なバッシングはありました。でもアルゲリッチは、『自分がやりたいことをやってもいいじゃない』という性格で、そして、そのことを納得させるほどの実力を持ち合わせていました。裏では相当大変でしたが、やってみることになりました」

こうして伊藤氏はアルゲリッチから公的な協力を取り付け、1995年に竣工した別府国際コンベンションセンター・ビーコンプラザの自主事業である国際音楽祭に着手した。

この出来事に、世界中の音楽界が揺れた。誰もが、拘束を嫌うアルゲリッチが公的な役割を担うなんて無理だと、信じようとしなかった。

〈▲ フィルハーモニアホール名誉音楽監督就任発表会の様子 〉

政治の波に飲み込まれ、立ち込める暗雲

こうして、力強い協力者を得て国際音楽祭は走り出した。後に「別府アルゲリッチ音楽祭」へつながる本事業には、世界的指揮者である小澤征爾氏など錚々たる音楽家が駆けつけた。そしてなにより、世界を通じても10年ぶりとなるアルゲリッチのリサイタルが別府で行われることは、大きな話題となった。

世界中の音楽関係者が、羨望と驚きで動向を見守るプレコンサートだったが、ここで思いもよらぬ問題が勃発する。別府市長選で中村市長が落選。市長が交代したことで、準備されていた予算が白紙に戻されたのだ。

「自治体のトップが代わると、前任の施策、とりわけ目立つ施策は見直すということが日本では当たり前に行われていますが、それは良い悪い別にして日本国内の“常識”。しかしこの常識は、素人の私には信じられないものでした。世界的な人物に正式に依頼し、そして快諾してもらいながら、市長が代わったからできなくなったなんて、とても言えません。実現できなければ、日本は世界の恥さらしになると本気で思いました」

そこから、行政や政治に無縁だった音楽家の、資金集めに奔走する日々が始まった。

なかでも実業家の椎木正和氏(故人)の存在は、後のアルゲリッチ芸術振興財団の活動において絶対的なものとなった。事業や取り組みに理解を示し、支援を即決即断し助けてくれたのだ。この日以来続く椎木氏の支援なくしては、とてもではないが音楽祭は実現しなかっただろう。

クラシック音楽だからできる、精神活動への働きかけ

大分県や別府市を世界発信することを依頼されて始まった音楽祭。経済的に余裕のある人だけではなく、どんな人にも最良の音楽を体験してもらいたいとの思いから、各チケットの価格設定もなるべく抑えるようにした。そして多様な人が出会う場にしようという思いを込めて、音楽祭の正式名称を「Meeting Point®︎」とした。

重責の中スタートした国際音楽祭の準備は、一筋縄ではいかなかった。目の前にあるのは、鍵盤ではなくそろばん。当時のめくるめく日々について「理想と現実を思い知る良い期間でした」と伊藤氏は笑う。

しかしそうした経験を経たからこそ、見えてきた風景もあるという。

「クラシック音楽はもっと社会貢献、地域貢献できるのだと思うようになったんです。そもそもクラシックは世界中で長く愛されてきた音楽ですが、ここ日本では一部の愛好家のものと思われがち。本来はもっと開かれた芸術です。

ヨーロッパに生まれ育っているから、都会で暮らしているから、特別な教養があるから、そうした条件をクリアしているから理解できるものではない。ここ別府で生活している人も、クラシック音楽を聴いたとがない人でも、もちろん子どもであっても本当に素晴らしい演奏に触れると、頭ではなく心が揺さぶられるのです。それをわかってもらいたかった」

そして2007年から「クラシック音楽を通じて心が動くような体験」を地域の子どもたちにしてもらうため、「ピノキオコンサート」を開催することとなる。

「もともとは一演奏家でしかなかった私が、このような社会的視点を持てたのは、音楽祭を始めたことや継続開催することの難しさに悩み、大変な思いをしたからこそ。もちろんあんな苦労はもうしたくはないですけど、新しい視点を持てたことは良かったと思っています」

こうして数多の苦難を乗り越え、プレコンサートを無事開催。1998年から始まる別府アルゲリッチ音楽祭へと繋げることができた。

〈▲ 2018年の第99回「ピノキオコンサート」は、 音楽祭20周年記念事業のローマ公演に合わせ、在イタリア日本国大使館公邸にて開催された (C) MIRAI PULVIRENTI〉

クラシック音楽がもたらす精神活動

「クラシック音楽は、人類が時代を超えて受け継ぐ遺産の一つ。それを伝える役割は非常に重要だと考えています」と伊藤氏。

「別府アルゲリッチ音楽祭は、世界初の彼女の名前を冠した音楽祭なんです。そしてこの音楽祭がアルゲリッチを架け橋として、アルゼンチン、スイス、ハンブルグなどに伝播しました。自分たちが始めたことが元になって、日本から世界に広がった。本当に素晴らしいことだし、誇らしいことですね」

〈▲ 第22回公演では、大分市の能楽堂でアルゲリッチとデュオを披露した伊藤氏。厳かな雰囲気の中、息の合った連弾を見せた (C)脇屋 伸光〉

開始当初、キャンセル魔として知られるアルゲリッチなだけに、周りは「どうせ1回で終わるだろう」と高を括った。ところが、毎年別府だけはキャンセルしない。小澤征爾氏などの大物が、「ここなら確実にマルタに会える」と参加するようになったという逸話もあるほどだ。

それにしてもである。なぜ、アルゲリッチは毎年「確実に」別府にやって来るのだろうか?

「人と人とのつながりですね。継続の中で人との輪が生まれ、苦難の時に相手の立場に立って思いやる。それで人の絆が深まっていくと実感したのだと思います。彼女の心が動いているのを感じたのは、体調を崩して来日が遅れた時でした。皆が心配し、アルゲリッチを温かく見守り、迎えたことは大きな転機となり、絆が深まったと感じています。また椎木正和氏から、この『しいきアルゲリッチハウス』と専用のピアノを与えられた時でした。彼女の家として贈られたプレゼントに、『これほどの愛情を示されたことは初めてです』と感極まっていました。

もっと根本的なところから理由を考えると、やっぱりアルゲリッチは音楽を純粋に愛しているからだと思うんです。音楽に喜びを感じるからこそ、邁進して生きている。おそらく私たちとの活動を始める前までは、音楽を通じて社会を変えるなんてことは考えていなかったと思います。

彼女は自分のことを天才だとも、自分がすごい存在だとも思っていないし、本当にピュア。一切飾ることもなく、真の音楽家としてとてつもない才能を持っている。だけど、別府で私たちと一緒にさまざまな体験を積み重ねることで、自分にも音楽家としてこういうこともできるのだと気付いた。この人じゃないと音楽祭は成り立たなかったと思います」

〈▲ 2015年に竣工したしいきアルゲリッチハウスのサロン(ホール)。中央にあるのが、アルゲリッチ専用のスタインウェイのピアノ“マルティータ”〉

持続可能という考え方。避けられない構造改革

今では日本の三大国際音楽祭とも言われる、別府アルゲリッチ音楽祭。国際的な継続事業でありながら、その内情は民間が主体である。

「事務局としては、国際イベントを9人という少人数で運営していることに皆さん驚かれます」と伊藤氏。それは彼女たちの熱量の高さ、努力、実務能力の高さ、すべてが関係していることだろう。またこうやって音楽祭が25年続いたのは、自治体予算だけに頼らず事業主体者がより“自分事化”してきたからこそなのではないかと思う。

しかしながら、今後もこのかけがえのない音楽祭を継続していくには、自治体が主体となって運営することが望ましいと伊藤氏は力説する。

「自治体からの“要請”があり始めたけれども、政治的な理由で自治体が手助けをするという、立場の逆転があった。そこから、私たちは民間の力でなんとかしてきました。でも、私もアルゲリッチも毎年、年齢を重ねます。いつまでもできるわけじゃない。そろそろ自治体が主体者となって運営する方がいいと思っています。

もちろん自治体の予算を垂れ流しではいけない。それはそれで継続事業にならないと思うので、文化や教育、福祉的なことは自治体を土台に、経済的支援は都度民間に要請しながらどうやって継続していけるのかを、主体性をもって土台としての責任を担うべきだと思います。将来、アルゲリッチや私がいなくても伝統を継続するには、誰がやってもできる状況が必要だし、それは自治体でしか作れない。他の自治体が当然のようにやっていることは、大分県でもできると思っています」

〈▲ 第20回音楽祭でアルゲリッチは水戸室内管弦楽団と共演 (C)Rikimaru Hotta〉

小澤征爾さんが館長を務める茨城県の水戸芸術会館は、当時の市長が文化による町おこしを目的に、市の年間予算の1%を活動資金に当てる制度を日本で初めて制定した。また長野県松本市で行われている小澤征爾さんの音楽祭など、「国内に見習うべき事例はたくさんある」と伊藤氏は語る。

「水戸芸術会館は市を代表する施設になり、市民のみなさんはそこで実った“文化的な果実”を享受しています。また2015年に音楽祭の名称を変更した『セイジ・オザワ 松本フェスティバル』も、小沢さんの素晴らしさを継承していこうという気概を感じました。これらは自治体がやれる理想的な文化施策のあり方を示していると思います」

大分県は2021年、これまでのアルゲリッチの功績に感謝と賞賛の気持ちを込め、誕生日にあたる6月5日を「アルゲリッチの日」に制定した。ただ、ちょうどコロナ禍ということもあったため、この日に何をするのか、記念日をきっかけとしていかに意義深いことをしていくのかについて、具体策は何も示されていない。

「何をするかはわかりませんが、ただ『クラシック音楽を聴きましょうね』という号令をかけるだけではあまり意味がないと思います。そうではなく、たとえば寛容と共生の重要性を発信するとか、地域としての意思を打ち出す日にしなればならないと思うんです。ただの“打ち上げ花火”だけで終わっては意味も半減しますから。

人が真ん中、人が大切だという価値観、その象徴的なものとしてこの音楽祭が存在していると私は思っています。ですからその価値観は、『アルゲリッチの日』や音楽祭の期間だけではなく、ずっとその地域で醸成されていってほしいと思っているんです。それを目指してずっとやってきたし、地域として、これからもそれを引き継いでいってほしいと心から願っています。

クラシック音楽が持つ役割、それはバッハが語った「音楽は翻訳を必要としない共通言語」「魂が魂へと語りかけるのだ」という言葉と、ベートーヴェンが信条とした思い『聖なる芸術へ献身と他者を幸福にするための行い』これに尽きると思っています。

今、地方が目覚め、新しい社会を見通して未来をつくることが切実に求められているからこそ、そうした意思を持ってほしい。その意思に導かれて、みんながつながることが、大分県としての力にもなると信じています」

第23回別府アルゲリッチ音楽祭

開催期間:2023年4月26日~7月17日

開催場所:大分県別府市、大分市、東京都、水戸市

取材後記

担当・相原利衣子

内情にも深く切り込んだ内容となりましたが、慣性状態で物事に取り組むことの危険性も改めて考えさせられました。

お話にもあった通り、クラシック音楽は何百年にもわたり引き継がれた普遍的な芸術で、皆を包み込む寛容さがあるということは揺るぎない事実です。普段あまり馴染みのない方も、音楽のジャンルに一つとして気軽に聴いてみると、新しい世界が広がるかもしれません。

取材・文 冨松智陽